- 営業倉庫の許認可が欲しい

- 運送ビジネスの一環で倉庫業をはじめたい

- 倉庫業をはじめたいが要件や手続きがわからない

- 自社の建物が倉庫業登録の要件を満たしているのかわからない

- 自社の倉庫で荷物を預かってしまっているのだが、登録が必要だと聞いて不安だ

- 荷主から倉庫業登録を取得するよう指導されてしまった

- 近くの行政書士事務所は倉庫業については詳しくないようだ

- 倉庫業登録申請で全国対応可能な行政書士事務所を探している

行政書士法人シグマでは、このようなお悩みをお持ちの事業者様からのご相談を受けることがあります。

そこでこの記事では、倉庫業について解説していきます。

倉庫業とは

そもそも「倉庫業」の定義はどのようなものでしょうか。

少し堅い表現ですが、法律の条文を紹介すれば、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことを倉庫業といいます。

より具体的には、預かった物がなくなったり壊れたりしないようにして、預かった時点の状態をキープして保管しておき、それに対して対価を受け取る営業のことをいいます。

行政書士法人シグマでは、倉庫業に必要な登録を受けるための手続きの代行、サポートを行っています。

倉庫業を始めるためには倉庫業登録が必要

倉庫業を営む倉庫は「営業倉庫」と呼ばれています。

お客様の貴重な貨物を預かるという営業倉庫の役目から、倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録を受けなければならないことになっています。

倉庫業は我々の生活を支える極めて公共性の高い産業ですので、もし倉庫業の登録をしないで倉庫業の営業をおこなってしまうと、無登録営業として「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(懲役と罰金の併科が適用される場合もあります)」に処せられます

また、倉庫業登録を受けていない事業者が、倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示・広告を行うことも禁止されています。

倉庫業の無登録業者が誤認行為を行った場合は、50万円以下の罰金に処せられます。

このように無登録の倉庫営業や無登録業者の誤認表示・広告については罰則が定められていますので、もし知らずに無登録営業などを行ってしまっているのであれば、すぐに営業を一旦ストップし必要な手続きを取りましょう。

何から手を付けてよいのかわからないという事業者様は、倉庫業を所管する国土交通省もしくはシグマにご相談ください。

「保管」を行う場合でも倉庫業に該当しない場合

法律では、倉庫業のことを、寄託を受けた物品の倉庫における「保管」を行う営業と定義しています。

しかし、物品の保管行為を行っている場合であっても、その「保管」が倉庫業に該当しない場合があります。

この点は、シグマにご相談いただく中でも「自分たちがやっている倉庫の利用形態は登録が必要なのかどうか判断が難しい」という不安をお持ちの事業者様が多いポイントでもありますので、少し具体的に紹介します。

例えば、生け簀での活魚の保管や、ペットの遺体安置所は、倉庫業に該当しません。

これらはたしかに営業行為の一部として保管行為はしているのですが、営業行為の全体としては「飼育」「供養」といった他の行為と認められる営業形態なので、倉庫業には該当しないとされています。

また、電子データなどの物品でないものの保管をする場合も倉庫業に該当しませんので、データセンターでの電子データの保管は倉庫業に該当しません。

一方で、電子データであっても、顧客からの依頼で、機密情報が記録された磁気テープやハードディスク自体の保管をして、お客様から保管料を収受する事業を行う場合には、倉庫業の登録が必要になります。

その他の倉庫業に該当しない業態

上記以外にも、そもそも寄託契約が存在しない港湾運送事業において使用される上屋や、貨物自動車運送事業において使用される配送センターや保管庫も倉庫業の登録は不要です。

これらの施設での仮置きや荷さばきのための物品の保管は、運送契約に基づく運送途上での保管行為であるため、倉庫業に該当しません。

その他、法令では、以下の事業が倉庫業の定義から除外されています。

- 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり(例:銀行の貸金庫)

- 製造業などの特定の物品を製造又は加工し他人に譲渡する事業者が、譲渡後も引き続き当該物品の保管を行う場合

- クリーニング業やタイヤ販売交換を行う事業などの特定の物品のみに係る何らかの役務を提供する営業を行う者が、当該営業において現に役務の対象となった物品(衣類やタイヤ)について保管を行う場合

- 他人の携帯品の保管業(コインロッカー、駅・空港での手荷物預かり所)

- 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管業(駐輪場、駐車場)

営業倉庫の種類

営業倉庫は、保管する貨物の種類によって、「普通倉庫」「冷蔵倉庫」「水面倉庫」の3種類に分けることができます。

普通倉庫は、倉庫業法上、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫の6種類に分類されます。

冷蔵倉庫は、農畜産物の生鮮品や冷凍食品などの加工品といった10℃以下で保管することが適当な貨物(第8類物品)を保管する倉庫です。水面倉庫は、原木を水面で保管する倉庫のことをいいます。

1類倉庫

建屋型普通倉庫の多くは、倉庫業法上の分類である1類倉庫での登録となっています。

1類倉庫では、日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械などの物品(第1類~第5類物品)を保管することが可能です。普通倉庫の中で最もハイグレードな倉庫が1類倉庫と言えるでしょう。

なお、危険品倉庫での保管を義務付けられていた、消防法上許可を必要としない指定数量未満の危険物や高圧ガス保安法の適用除外の対象とされていた物品の保管は、平成30年6月の法改正により、1類倉庫での保管が可能となりました。

ただし、自治体が定める条例等により届出が必要になる場合がありますので、詳細は営業倉庫の立地する自治体にご確認ください。

倉庫業登録をするための基準

さて、ここからは倉庫業の登録手続きについて解説していきます。

先述のとおり倉庫業は、極めて公共性の高い事業と言われているため、ただ書類を出せば登録できるというものではなく、様々な要件が定められていて、行政手続きの中でも比較的ハードルが高く設定されています。

では、具体的にはどのような基準を満たさなければならないのでしょうか。

倉庫業登録をするための基準は倉庫業法という法律で決められていて、以下の1~3のすべての基準を満たすことが求められています。

- 申請者が欠格事由に該当しないこと

- 倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たしていること

- 倉庫管理主任者が確実に選任できると認められること

1.倉庫業の申請者の欠格事由について

まずは欠格事由です。

欠格事由というのは聞き慣れない言葉かもしれませんが、「これに該当したら登録ができなくなってしまうような事項」のことを言います。

申請者が、次のいずれかに該当してしまうと、倉庫業登録をすることができません。

- 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑を受けていたり、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 申請者が倉庫業法違反によって取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

倉庫業登録申請を会社で行う場合は、役員が上記のいずれかの欠格事由に該当していないことが求められます。

例えば株式会社が倉庫業登録の申請者の場合は、取締役と監査役が欠格事由に該当していないかの確認対象者になります。

2.営業倉庫の施設設備基準について

次に施設や設備についての基準ですが、実際に登録申請をするときに一番問題になりやすいのがこの部分です。

基準に適合する倉庫がなかなか見つからず、手続きが進められなかったり、自社で建設することになったりすることもあります。

行政書士法人シグマでは、候補物件がこの基準を満たしているかどうかについて、無料での簡易診断サービスを行っておりますので、この点にご不安をお持ちの事業者様はお電話またはメールにてお問い合わせください。

施設基準は、倉庫の種類ごとに定められています。

例えば、登録件数が最も多い1類倉庫の施設設備基準は次の14項目です。

| 施設設備基準 | 説明 | |

|---|---|---|

| 1 | 使用権限 | 倉庫業に使用する倉庫及びその敷地の使用権限を有すること |

| 2 | 関係法令適合性 | 建築基準法その他の法令の規定に適合していること |

| 3 | 土地定着性 | 倉庫が土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること |

| 4 | 外壁の強度 | 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準(2500N/㎡以上)に適合していること |

| 5 | 床の強度 | 床の強度が国土交通大臣の定める基準(3900N/㎡以上)に適合していること |

| 6 | 防水性能 | 構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること |

| 7 | 防湿性能 | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること |

| 8 | 遮熱性能 | 国土交通大臣が定める遮熱措置(平均熱還流率4.65W/㎡・K以下)が講じられていること |

| 9 | 耐火性能 | 倉庫の設けられている建物が耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること |

| 10 | 災害防止措置 | 危険品を取扱う施設その他国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること |

| 11 | 防火区画 | 倉庫内に事務所、住宅、売店、食堂など火気を使用する施設又は危険物等を取扱う施設が設けられている場合にはっては、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること |

| 12 | 消火設備 | 消火器などの消火器具が設けられていること |

| 13 | 防犯措置 | 防犯上有効な構造及び設備を有していること |

| 14 | 防鼠措置 | 鼠害の防止上有効な設備を有していること |

また、冷蔵倉庫の施設基準は次の通りです。

| 施設設備基準 | 説明 | |

|---|---|---|

| 1 | 使用権限 | 倉庫業に使用する倉庫及びその敷地の使用権限を有すること |

| 2 | 関係法令適合性 | 建築基準法その他の法令の規定に適合していること |

| 3 | 土地定着性 | 倉庫が土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること |

| 4 | 外壁の強度 | 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準(2500N/㎡以上)に適合していること |

| 5 | 床の強度 | 床の強度が国土交通大臣の定める基準(3900N/㎡以上)に適合していること |

| 6 | 災害防止措置 | 危険品を取扱う施設その他国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること |

| 7 | 防火区画 | 倉庫内に事務所、住宅、売店、食堂など火気を使用する施設又は危険物等を取扱う施設が設けられている場合にはっては、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること |

| 8 | 消火設備 | 消火器などの消火器具が設けられていること |

| 9 | 防犯措置 | 防犯上有効な構造及び設備を有していること |

| 10 | 通報設備 | 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること |

| 11 | 冷蔵設備 | 冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること |

| 12 | 温度計等 | 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること |

営業倉庫の立地にも注意

倉庫業登録をする場合は、倉庫の書類ごとに定められている上記のような施設基準への適合はもちろんですが、営業倉庫で使用する建物の立地にも注意が必要です。

営業倉庫は、準住居地域を除く住居地域には原則、建築することができません。

したがって、営業倉庫で使用する建物の用途地域が、以下の6つの用途地域内にあるかどうかの確認が重要になります。

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

また、営業倉庫で使用する建物が市街化調整区域に建っている場合は、その建物が開発行為許可を有して、倉庫業を営む倉庫として建てられた建物であるかの確認を行ってください。

建築基準法、都市計画法などの建築関係法令で定められた基準を満たしていない違法建築物では、倉庫業を営むことができませんので、もし、開発行為許可を有していない建物の場合は、その建物での倉庫業登録は難しいです。

また、よくあるケースとしては、完了検査を実施していない建物だということで、倉庫業を営むことができないこともあります。

築年数が経っている物件の中には完了検査を実施しておらず、完了検査証のない建物が存在しています。

完了検査未実施の物件は、建築基準法違反のため、その建物を使用しての倉庫業登録をすることはできません。

用途地域の種類、市街化調整区域内での開発許可の有無、建物の完了検査の有無は、営業倉庫として使用予定の建物の設計を担当した建築士事務所や建物を管轄する自治体に照会することで、把握できると思います。

3.倉庫管理主任者について

営業倉庫では、原則、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を設置しなければなりません。

これには例外規定があり、2つ以上の倉庫に1人の倉庫管理主任者を置くことで足りる場合もあります。

設置人数の例外について

例外規定が適用されるのは、次のいずれかの場合です。

- 機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫

※「機能上一体とみなされる」とは、同一敷地内に設けた倉庫群であったり、道路を挟んで両側にある倉庫といった場合であって、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業などの管理業務が一体的になされていると認められる倉庫のことをさします。

- 同一営業所その他の事業所が直接管理または監督している複数の倉庫が、同一都道府県の区域内に存在し、それらの倉庫の有効面積の合計が国土交通大臣の定める値(10,000㎡)以下であるもの

※上記の「有効面積」の算定は、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、危険品倉庫以外の倉庫が含まれる場合は、下記の換算方法に基づいて計算します。

有効面積換算率表

| 倉庫の種類 | 換算方法 |

|---|---|

| 野積倉庫 | 有効面積(㎡)×0.5 |

| 水面倉庫 | 有効面積(㎡)×0.5 |

| 貯蔵槽倉庫 | 有効容積(㎥)×0..2 |

| 危険品倉庫(建屋) | 有効面積(㎡)×2.0 |

| 危険品倉庫(貯蔵槽) | 有効容積(㎥)×0.4 |

| 冷蔵倉庫 | 有効面積(㎥)×0.2 |

計算例

少しわかりにくいので、実際に計算してみましょう。

- 野積倉庫:1,000㎡

- 水面倉庫:3,000㎡

- 貯蔵槽倉庫:5,000㎥

- 冷蔵倉庫:2,000㎥

- 合計 11,000㎡

これらの倉庫を有効面積換算率表に記載された数値で換算すると、以下のとおりになります。

- 野積倉庫:1,000㎡×0.5=500

- 水面倉庫:3,000㎡×0.5=1,500

- 貯蔵槽倉庫:5,000㎥×0.2=1,000

- 冷蔵倉庫:2,000㎥×0.2=400

- 合計 3,400 ←換算後の数値

倉庫管理主任者の業務

では具体的に、営業倉庫に設置した倉庫管理主任者は、どのような業務を行うのでしょうか。

倉庫業法上では、次の4業務を総括するのが、倉庫管理主任者の業務と規定されております。

- 倉庫における火災の防止その他の倉庫の施設の管理に関すること(倉庫の日常メンテナンス業務、火災等の事故予防業務など、営業倉庫のハード面から行われる管理業務)

- 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること(倉庫における保管、荷役業務の管理など、倉庫のソフト面に関する管理業務ですが、料金の設定や経営に関する業務などは含まれません)

- 労働災害の防止に関すること(倉庫の荷役業務などに従事する作業員の労働災害防止のために行われる業務)

- 現場従業員の研修に関すること(倉庫内作業員に対する研修を企画し実施する業務)

倉庫管理主任者の業務は上記の4業務を「総括」することと規定されています。

ここでの「総括」とは、マニュアル策定といった営業倉庫内の「仕組み作り」とその仕組みの実施状況の監督を行うという意味です。

倉庫実務のPDCAサイクルでは、倉庫管理主任者は、P(計画)とC(評価)を担うと言えるでしょう。

倉庫管理主任者になるための要件

倉庫管理主任者は、倉庫管理業務の「総括」や現場従業員の研修を行うため、一定の知識、経験を有していることが求められます。

したがって、次のいずれかに該当する方でないと、倉庫管理主任者になることができません。

- 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者

- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者

- 国土交通大臣が上記3項目にあてはまる者と同等以上の知識および能力を有すると認める者

なお、実務経験を有する方を倉庫管理主任者とする場合は、営業倉庫での経験である必要がありますので注意が必要です。

よくご質問をいただくポイントでもあるのですが、自家用倉庫での経験は、倉庫管理主任者になるための実務経験としてはカウントできません。

そのためシグマでお手伝いをしている中では、3番目に記載した「講習を修了した」社員を倉庫管理主任者として選任している倉庫業者様が多いです。

この研修は、一般社団法人倉庫協会で実施していますので、講習会のスケジュールや申込方法は倉庫協会のホームページで確認することができます。

倉庫管理主任者講習は受講希望者が非常に多い講習会のため、予約が取りにくく、人気のある講習会場は、受付開始から数時間で定員に達してしまうことがありますのでご注意ください。

また、役員と同様に倉庫管理主任者にも欠格事由があります。

上記の要件を満たしている場合であっても、下の2項目のどちらかに該当してしまう方は営業倉庫の倉庫管理主任者となることはできません。

- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 倉庫業法違反により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

なお、倉庫管理主任者は、営業倉庫の管理業務について一義的に責任を負うものであることから、倉庫業者の正社員またはこれと同等以上の地位であることが好ましいと言われております。

したがって、アルバイトや非常勤役員など、常に営業倉庫に所在しておらず、緊急時に十分な対応ができないと認められる人は、倉庫管理主任者として選任することは不適切だとされる可能性があります。

倉庫業営業開始までの流れ

ここからは、申請予定倉庫の面積が10万㎡未満の営業倉庫を想定して、実際に倉庫業登録をするときの一般的な流れを紹介していきます。

1.事前準備

倉庫業の登録申請手続きを円滑に進めるためには、事前準備段階での作業が重要です。

この事前準備を怠ると、申請者側に大きな経済的・時間的な損害が生じることになりますので、事前準備の段階で、候補物件での倉庫業登録申請を進める上での問題点をすべて解決しなければなりません。

なお、倉庫業の登録申請を進める上では、多くのケースで営業倉庫の候補物件が倉庫業登録の要件を満たしているかが最大の論点になるのですが、要件をしっかりと事前に確認せずに営業倉庫の建築、購入、賃貸などを進めてしまうことがあります。

そういったケースで、その倉庫が営業倉庫としての要件を満たしていないということがあとから判明すると、要件を満たすための建物の改修や、最悪の場合にはその物件ではどうやっても要件が満たせず、他の物件を調達する必要が出てきたりと、非常に大きな損害と手間が生じてしまいます。

このように事前準備は難易度も高く、非常に大変なので、この段階で「自社では手続きが難しい」と判断して、シグマにご相談をいただくことが多い印象です。

- 荷主との寄託物品とその保管方法の確認

- 運輸局への事前相談

- 申請予定物件の選定

- 建築確認済証、完了検査証、竣工図面などの収集

- 申請予定物件の立地、施設設備基準の確認

- 申請予定物件を管轄する建築部局への事前相談

- 一級建築士への相談(必要に応じて)

2.倉庫業登録申請書の作成

各所の調整や要件の整備など、事前準備が完了してから登録申請書の作成に取り掛かります。

後ほど紹介するように非常に多くの書類が必要になりますので、必要な書類の収集や作成にもそれなりに手間と時間がかかります。

- 提出書類の収集

- 申請書類の作成

- 申請書類への捺印

3.倉庫業登録申請書の提出

必要な書類がすべて揃ったら、地方運輸局もしくは運輸支局に書類を提出します。

案件にもよりますが、普通のカバンには入りきらないほど大量の書類になることもあります。

- 主たる営業所を管轄する地方運輸局または運輸支局に申請書類一式を提出

- 申請書類はインデックスを付けたのち、ファイリングする

4.倉庫業登録の審査

書類を提出すると運輸局側での審査が行われます。

この時点で必要に応じて補正の指示などが入りますので、そこへの対応次第で審査期間が伸びることがあります。

- 申請書を提出してから概ね2か月(標準処理期間)

5.審査完了

- 登録通知書の受領

6.登録免許税の納付

- 9万円を納付し、領収証書貼付書に納付書原本を添付して運輸局へ提出

7.営業開始

- 保管料、その他の料金などの倉庫料金の決定

- 消費者から収受する倉庫料金、倉庫寄託約款、当該営業所その他の事業所ごとの倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合は冷蔵室ごとの保管温度を営業所内に掲示

- 倉庫管理主任者の設置

8.倉庫料金の届出

- 倉庫料金を設定後30日以内に届出

倉庫業登録申請に必要な書類

倉庫業の登録申請手続きでは、運輸局の担当官は現地調査を行いません。

運輸局では、申請者が提出した書類から登録基準を満たしているか否かの審査を行いますので、書類が重要です。

倉庫業登録申請での審査は、申請倉庫が施設設備基準に適合しているか否かの確認が中心になりますので、施設設備基準の適合性を立証するために、次の書類を提出します。

1類倉庫の場合

- 倉庫業登録申請書

- 倉庫明細書

- 施設設備基準別添付書類チェックリスト

- 土地、建物の登記簿謄本

- 土地、建物の賃貸借契約書(賃借物件の場合)

- 建築確認済証の写し

- 完了検査済証の写し

- 警備状況に関する書類(警備契約書の写し、警備状況説明書など)

- 床や壁の構造計算書

- 平均熱貫流率の計算書

- 倉庫付近の見取図

- 倉庫の配置図

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 矩計図

- 建具表

- 倉庫管理主任者関係書類

- 履歴事項全部証明書(法人登記簿)

- 会社概要が記載されたパンフレット

- 役員の宣誓書

- 倉庫寄託約款

上記の書類は、1類倉庫の申請を行う場合の一般的な書類となりますので、申請物件よっては別の書類を提出することで、施設設備基準に適合していることを運輸局の担当官に対してアピールしていくことになります。

冷蔵倉庫の場合

冷蔵倉庫の申請の場合は下記の書類が必要になります。

- 冷凍(冷蔵)能力計算書

- インターホン詳細表示の平面図

- 集中管理システム仕様書、掲示板詳細表示の平面図

- 高圧ガス製造許可書や製造届出書

冷蔵倉庫は食品衛生法の「冷凍・冷蔵倉庫業」に該当します。2021年6月に施行された食品衛生法の一部改正により、「冷凍・冷蔵倉庫業」は許可業種から届出業種に変更になりました。それに伴い、冷蔵倉庫の登録申請の場面では、従前は、営業許可書の添付が求められておりましたが、現在は営業許可書の添付は不要になっております。

上記の提出書類の他に確認表という書類があります。

確認表は一級建築士が作成するものですが、申請倉庫の設計を担当した一級建築士が施設設備基準を確認し、確認項目ごとにどの図面にそれが記載されているかを記載する書類です。

一級建築士が作成した確認表を上記申請書類と一緒に運輸局へ提出することで、審査期間の短縮を図ることができます。

申請倉庫の建築に関与した一級建築士の協力を仰ぐことができる物件での倉庫業登録申請を行う場合は、一級建築士に確認表の作成をお願いした方が良いでしょう。

倉庫業に関する報告書の提出

倉庫業の登録後は、2つの報告書を4半期ごとに提出しなければなりません。

提出しなければならない報告書は、営業所ごとに、倉庫の所在する都道府県別に、それぞれ作成を要します。

1.期末使用状況報告書

期末使用状況報告書は、営業所ごとに、倉庫の所在する都道府県別に作成し、その営業所が所管する面積(容積)の使用状況を報告する書類です。

使用状況は、受寄物在貨面積(容積)、自家貨物在貨面積(容積)、空面積(容積)の3区分に分かれ、3区分の和が、所管面積(容積)と同一になるように作成します。

2.受寄物入出庫高及び保管残高報告

受寄物入出庫高及び保管残高報告は、営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に、1~3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫、冷蔵倉庫に分けて作成する書類です。

当期中の月別入庫高(トン)、当期中の月別出庫高(トン)、当期末の月別保管残高(トン)を品目ごとに記載します。

事故発生の届出

倉庫業は公共性の高い事業のため、営業倉庫内で重大事故が生じた場合は、事故発生後2週間以内に、事故届出書を管轄地方運輸局へ提出しなければなりません。報告対象となる重大事故は、次の4つの事故になります。

- 倉庫の火災(死傷者が発生した場合)

- 倉庫における労働災害(死亡者は発生した場合)

- 危険品倉庫からの危険物の漏洩事故

- 以下の該当する事故で、マスコミ等で報道される可能性がある場合

倉庫の火災(死傷者が発生した場合を除く)

倉庫の損壊等であって受寄物に影響を及ぼし又は及ぼす恐れのある場合

受寄物の盗難

倉庫業登録の有効期限

倉庫業の登録には有効期間が定められておりません。

したがって、登録の更新手続き自体は不要ですが、倉庫業登録取得後に変更事項が生じた場合は、変更内容に合わせて法令で定められた変更手続きを行う必要があります。

倉庫業の軽微変更手続き

倉庫業者は登録取得後、登録内容に軽微な変更が生じた場合は、その変更日から30日以内に、変更手続きを行います。

変更手続きの対象となる変更内容とその変更届出書の書類提出先を表にまとめてみました。

| 変更内容 | 書類提出先 |

|---|---|

|

地方運輸局または運輸支局 |

|

倉庫所在地の地方運輸局または管轄運輸支局 |

|

営業所所在地の地方運輸局または管轄運輸支局 |

倉庫料金の変更手続き

倉庫業の営業開始時に届け出た保管料や荷役料などの料金の種別、料金の額(料率)、適用方法を変更した場合は、料金変更の実施後30日以内に、料金変更届出書を提出します。

この変更届出書は、料金変更が生じた倉庫の所在地を管轄する地方運輸局もしくは運輸支局へ提出します。

役員の変更手続き

倉庫業者が株式会社や有限会社などの法人の場合は、役員に変更が生じたときは、その役員変更日から30日以内に、役員変更届出書の提出を行います。

役員変更届出書は、倉庫業者を管轄する地方運輸局もしくは運輸支局に提出します。

倉庫業登録の変更登録申請

倉庫業の登録後の変更であっても、次のような変更を行う場合は、変更届出ではなく、変更登録申請手続きを行うことになります。

- 倉庫の種類の変更(1類倉庫を1類倉庫とトランクルームに変更や、1類倉庫を危険品倉庫に変更する場合など)

- 倉庫の施設及び設備の変更(倉庫の新設、増設など)

- 保管する物品の種類の変更

変更登録申請書は、変更対象となる倉庫の所在地を関する地方運輸局または運輸支局に提出します。この変更登録申請は、変更前に提出することになります。

軽微な変更、倉庫料金の変更、役員の変更手続きは事後手続きで、変更登録申請は事前手続きとなりますので、この違いは注意をしておいてください。

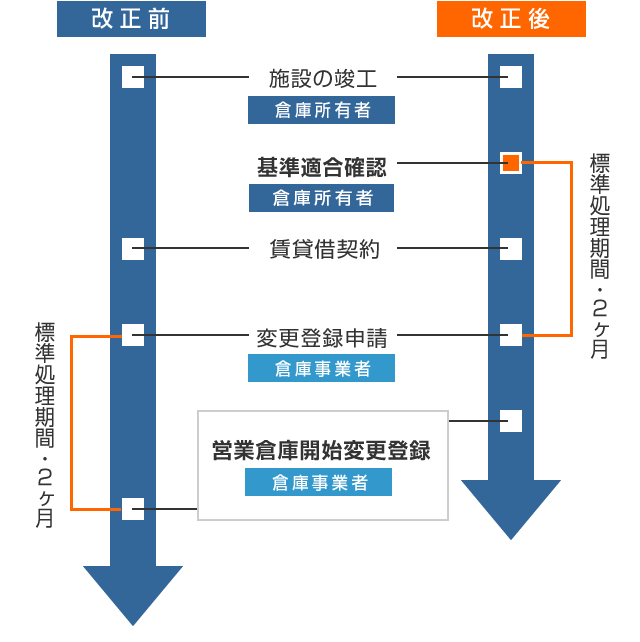

なお、変更登録申請の一般的な審査期間(標準処理期間)は2か月となっています。

基準適合確認制度

倉庫業者が借庫を用いて事業を行う際の変更登録手続きの処理期間を短縮するために、平成30年6月29日より、基準適合確認制度がスタートしました。

昨今、荷主ニーズの多様化などを背景に、倉庫業者が自社所有以外の倉庫を借りて事業を行う割合が増加しています。

一方、倉庫業者が借庫を用いて倉庫業を営む場合、変更登録申請手続きに概ね2か月の期間を要するため、倉庫業者が波動に応じて機動的に施設を運用することができませんでした。

そこで、倉庫の所有者が、その倉庫が倉庫業法に定められている施設設備基準に適合しているかを予め確認を受けることができる倉庫適合確認制度が創設されました。

この制度に基づいて基準適合確認を受けた倉庫を用いて倉庫業を営むにあたっては、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、その倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなして、変更登録申請の際の必要書類の一部を省略することが可能になります。

申請書類を一部省略することで、変更登録の処理期間が短縮され、倉庫業者による機動的な施設運用が可能となるのです。

よくあるご質問(FAQ)

Q:倉庫の床面積の条件はありますか?

A:施設要件が整っているのであれば、何平方メートル以上という床面積の条件はありません。

Q:完了検査を実施していない倉庫でも申請できますか?

A:完了検査を実施していない倉庫は建築基準法に適合しているとは言えないため、倉庫業登録の取得は受けられません。

Q:図面がない倉庫でも申請できますか?

A:登録申請の審査では原則、現地調査は実施しません。国交省の担当官は図面を審査しますので、図面がない倉庫は、申請することができません。

この場合、図面をあらためて作成すれば良いですが、作成費用と日数を鑑みると現実的ではないと考えます。

Q:建物用途が工場となっている建物で倉庫業登録申請を申請できますか?

A:建物用途が工場となっている建物であっても、用途変更手続きを行い、倉庫業を営む倉庫に変更できるのであれば申請は可能です。

とはいえ、建物の構造を営業用倉庫用に改修しなければならないため、自社物件でない限り、工場から倉庫業を営む倉庫への用途変更は現実的にはできないものと考えます。詳細については、建築士さんや倉庫を建築された建設業者さんへご相談ください。

Q:倉庫管理主任者の選任条件に合致する従業員が社内にいない場合はどうすればよいですか?

A:申請予定倉庫を所管する営業所に所属している従業員の方に倉庫管理主任者講習を修了して頂ければ、その方を倉庫管理主任者として選任することが可能です。

とはいえ、倉庫管理主任者講習会は、募集開始日に満員になるため、早めに申し込んだ方がよいでしょう。

倉庫業登録申請と行政書士

シグマでは、倉庫業の登録申請は、手引きに記載された書類を収集して申請すれば倉庫業の登録ができるという許認可ではなく、許認可申請手続きの中でも難易度が高いと考えております。

倉庫業登録を申請するためには、まずは図面の精査を行い、その後、現地調査を行って施設設備基準への適否を判断する必要があるからです。

また、運輸局へ倉庫が立地する建築部局への事前相談・調整を行いますが、この工程は倉庫業登録申請を確実に進める上で大変重要な業務となります。

行政書士は許認可申請の専門家ではありますが、それぞれの行政書士には専門としている分野がありますので、「行政書士であれば誰でも倉庫業登録の手続きに詳しい」というわけではありません。

倉庫業登録申請には、他の許認可申請とは違う知識や対応が求められるため、営業倉庫に関する知識とノウハウを要します。

登録実績のある行政書士が対応しないと、事前相談・調整を行っても論点整理が行うことができず、申請手続きが混乱しただけという事態になってしまう可能性もあります。

シグマにご相談をいただく事業者様からも、「他の行政書士に依頼したが、詳しくないようで途中から手続きが進まなくなってしまった」というお話を聞くことがあります。

その点、シグマでは倉庫業登録の申請実績も多くございますので、倉庫業登録の手続きでお困りの事業者様は安心してご相談ください。また、当法人は神奈川県(川崎市武蔵小杉)と東京都(新宿)に拠点がある行政書士事務所のため、関東運輸局管内での倉庫での申請が多いのですが、他の地方運輸局管内での倉庫業登録申請の実績も複数ございます。

倉庫業登録申請に関しては全国対応しておりますので、近くに倉庫業登録申請に対応できる行政書士がいない場合は、シグマにご相談ください。

行政書士法人シグマの倉庫業登録申請サポート

当法人へ倉庫業の新規登録申請手続きをご依頼頂いた場合の報酬額目安は、以下のとおりです。

| 新規登録申請報酬額 | 660,000円~(税込) |

|---|---|

| その他費用 | 登録免許税(9万円)、郵送費・交通費・宿泊費などの実費は別途申し受けます。 |

※申請に必要な図面をお客様にご準備頂いた場合の費用です。

※※登録申請に際して、事業目的の変更手続きを行う場合は、司法書士事務所をご紹介いたします。

倉庫業登録申請サポートの内容

| 施設設備基準に関するコンサルティング | ○ |

|---|---|

| 建築図面の作成 | × |

| 運輸局、建築部局への事前相談・調整 | ○ |

| 現地調査 | ○ |

| 提出書類の作成(図面を除く) | ○ |

| 登録申請書類の提出 | ○ |

| 登録通知書の受領 | ○ |

| 登録免許税の納付 | ○ |

| 領収証書貼付書の提出 | ○ |

| 倉庫料金の届出 | ○ |

倉庫業基準適合確認申請サポート

当法人へ倉庫業の基準適合確認申請手続きをご依頼頂いた場合の報酬額目安は、以下のとおりです。

| 新規登録申請報酬額 | 660,000円~(税込) |

|---|---|

| その他費用 | 郵送費・交通費・宿泊費などの実費は別途申し受けます。 |

※申請に必要な図面をお客様にご準備頂いた場合の費用です。

倉庫業基準適合確認申請サポートの内容

| 施設設備基準に関するコンサルティング | ○ |

|---|---|

| 建築図面の作成 | × |

| 運輸局、建築部局への事前相談・調整 | ○ |

| 現地調査 | ○ |

| 提出書類の作成(図面を除く) | ○ |

| 確認申請書類の提出 | ○ |

| 確認通知書の受領 | ○ |

申請事例と報酬額のご紹介(一部)

①倉庫業登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:1,600㎡

報酬額:550,000円(税込)

関東運輸局管内にあるテント倉庫での倉庫業登録申請。

新築のテント倉庫での営業倉庫は珍しいケースですが、建築確認申請の建物用途は倉庫業を営む倉庫で申請されており、図面などから倉庫設備基準を満たしていると判断できたため、運輸局担当官と丁寧な事前相談を重ねて登録申請を進めました。

②倉庫業登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:9,200㎡

報酬額:770,000円(税込)

関東運輸局管内にある鉄骨造3階建での倉庫業登録申請。

竣工の1年以上前より登録申請手続きをご依頼頂いたため計画的に登録申請手続きを進めました。その結果、竣工後すぐに倉庫業登録を取得することができました。

③倉庫業登録申請(野積倉庫)

倉庫床面積:80㎡

報酬額:693,000円(税込)

関東運輸局管内にある土地での野積倉庫申請。

事業者様が用地取得後の造成工事開始前から当法人が関与し、野積倉庫の設備基準を満たすように事業者様が選定された建設会社様や電気設備会社様の設計士さんとやりとりをし、竣工時期あわせて倉庫業登録を取得できるようなスケジュール管理も行わせていただきました。

④倉庫施設等変更登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:4,500㎡

報酬額:550,000円(税込)

関東運輸局管内にあるテナント型倉庫の1区画を営業倉庫とする追加申請。

事業者様は当初、別の行政書士事務所様に依頼されたのですが、倉庫業の分野には慣れていない事務所だったため半年経過しても申請手続きが先に進まなかったため当法人へご相談いただきました。初回面談時に倉庫所有者から取り寄せられていた図面等を当法人所属の行政書士が確認し、一類倉庫の設備基準を満たしていることを確認できたため、ご依頼から変更登録取得まで3ヶ月で完了となりました。

⑤倉庫業登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:12,000㎡

報酬額:1,320,000円(税込)

東北運輸局管内ある建物用途が工場から倉庫業を営む倉庫への用途変更に伴う建築確認申請を経ての倉庫業登録申請。

当法人は運輸局への倉庫業登録申請を担当し、用途変更手続き申請は事業者様が選定された建設会社様が対応いたしました。申請倉庫は事業者様が土地・建物を所有されていたため、工場から営業倉庫への建物用途変更手続きを行うことができました。賃貸物件の場合は、現実的に用途変更手続きが出来ずに倉庫業登録申請は難しいのではないでしょうか。

⑥基準適合確認申請(一類倉庫)

倉庫床面積:35,000㎡

報酬額:715,000円(税込)

関東運輸局管内にある鉄骨造4階建の建物での基準適合確認申請。

運輸局へ提出する図面の準備や現地確認の日程調整などは、本申請依頼者である開発事業者様より、PM(プロパティマネジメント)会社と当法人の直接やりとりを希望されたため、PM会社のご担当者様と当法人所属の行政書士がやりとりをして申請を進めました。

⑦基準適合確認申請(一類倉庫)

倉庫床面積:33,000㎡

報酬額:979,000円(税込)

中部運輸局管内にある鉄骨造4階建の建物での基準適合確認申請。

倉庫業法改正直後の基準適合確認申請の件数が少ない時期の申請だったため、名古屋市内にある中部運輸局へ当法人所属の行政書士が出向き、担当官との事前相談を重ねて確認申請を進めました。運輸局とあわせて、現地に行政書士が訪問し現地確認を行うことで、運輸局での確認申請の審査が円滑に進むような段取りを組みました。

⑧倉庫業登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:1,500㎡

報酬額:660,000円(税込)

関東運輸局管内にある鉄骨造の倉庫の1区画での倉庫業登録申請。

他の倉庫業者さんが倉庫業登録を取得していた区画だったため、登録申請と同時に減坪申請を行いました。減坪申請は倉庫業者さんが対応したため、その担当者と弊所行政書士が連携して新規登録申請を進め、減坪申請と新規登録申請を同時処分とすることができました。

⑨倉庫業登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:1,500㎡

報酬額:660,000円(税込)

関東運輸局管内にある鉄骨造の平屋倉庫での倉庫業登録申請。

建物建築中の段階にご依頼いただいたため、倉庫施設基準の確認を建築士さんと連携しながら対応いたしました。そのため、倉庫業登録まで、円滑に進めることが可能になりました。

⑩倉庫施設等変更登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:37,000㎡

報酬額:880,000円(税込)

九州運輸局管内にある鉄骨造4階建全フロアでの倉庫新設に伴う倉庫施設等変更登録申請。

事業者様、不動産開発業者様、申請倉庫を設計施工したゼネコン様、として当事務所の行政書士の4者が連携し、倉庫新設に伴う変更登録申請手続きを進めました。担当行政書士は九州にある倉庫に足を運んで現地調査を行い、九州運輸局を訪問しての事前調査を行いました。

⑪倉庫施設等変更登録申請(一類倉庫)

倉庫床面積:50,000㎡

報酬額:880,000円(税込)

近畿運輸局管内にある鉄骨造4階建全フロアでの倉庫新設に伴う倉庫施設等変更登録申請。

建物竣工日から営業倉庫稼働日までの期間が非常に短いご依頼でしたが、建物建設中の時期よりご依頼いただいたこと、当事務所の行政書士が近畿にある倉庫建設現場に足を運んで設計施工を担当されている建設会社様と打合せや確認を丁寧に行ったこと、大阪の近畿運輸局を訪問しての事前協議を実施したことにより、営業倉庫稼働日までの変更登録を取得することができました。

⑫倉庫施設等変更登録申請(冷蔵倉庫)

倉庫容積:20,000㎥

報酬額:275,000円(税込)

関東運輸局管内にある7階建冷凍倉庫における冷凍設備更新に伴う倉庫施設等変更登録申請。

冷媒のフロン対策とともに省エネを目的とした冷凍設備と温度管理システムの入れ替えを行うための倉庫施設等変更登録申請を代理いたしました。倉庫会社様、冷凍設備メーカー様、当事務所の行政書士の3者が連携を、入れ替え工事竣工日までに変更登録を取得することができました。

⑬倉庫施設等変更登録申請(一類倉庫)

倉庫面積:3,500㎡

報酬額:330,000円(税込)

関東運輸局管内にある5階建営業倉庫における減坪に伴う倉庫施設等変更登録申請。

これまでの倉庫業登録申請手続きは自社で対応されていた物流会社様でしたが、今回の減坪申請は、減坪後に営業倉庫の施設設備基準を満たしているかについての不安があり、倉庫業登録に明るい行政書士事務所を探されてご依頼いただきました。当事務所の行政書士が現地に伺ったり、運輸局担当官と協議を行うことで、施設設備基準を一つずつ確認することで、当初の予定よりも早く変更登録処分となりました。

⑭倉庫業登録申請(一類倉庫・トランクルーム)

倉庫面積:10,000㎡

報酬額:825,000円

関東運輸局管内にあるマルチテナント型倉庫での複数フロアーにおける倉庫業登録申請。

申請会社様が最初にインターネット上で探されて依頼をした行政書士事務所にて申請準備を進めていたが、途中で依頼を断られて、当法人へご相談いただき、前任行政書士事務所より引き継いだ案件でした。使用権原がサブリースかつ転貸借となっていたため、運輸局へどのように使用権原を証明するかや、関係者が多かったため、倉庫業登録申請に必要な竣工図面等の入手に時間を要し、申請前の事業目的の変更登記手続きが必要であったり、申請中に役員の変更が生じたりと、関係者との調整が必要になりました。当事務所の行政書士が、申請会社様、PM管理会社様、運輸局担当官などの関係者と調整を行いました。申請書類の作成だけでなく、申請会社様の同意があることが条件になりますが、関係者との総合調整を当事務所にて行います。

行政書士への相談のタイミング

営業用倉庫の申請手続きは、申請予定倉庫が、どの程度施設設備基準へ適合しているかによって、手続きの難易度や倉庫業開始までの準備期間が異なってきます。

この「適合」というのは、建物の構造が法令で定められていることはもちろんですが、それを証明するための図面等の書類が存在しているかを含みます。

ごく稀に、「運が良ければ営業用倉庫の申請をしよう」とお考えの運送会社様もお見受けしますが、営業用倉庫の免許は、運で取れるものではありません。綿密な準備をしないと取得できません。

申請準備の段階で論点整理をしっかり行わないと、時間だけが経過してしまい、倉庫業がいつまでも開始できないという状況になります。

当法人にご相談頂いた事例では、自社で倉庫業登録申請に着手したが、周りからその物件では取得できないと言われたけど、当法人に相談したら登録取得ができた事案がありました。

また、倉庫業登録申請に不慣れな行政書士に相談した結果、論点整理に時間を要し、最後はその行政書士とは連絡が取れなくなってしまったという事案もありました。

倉庫業登録申請を行政書士に依頼する際、「いつ相談すればいいのだろう」とお悩みの方もいらっしゃるかと思いますが、基本的には、申請予定倉庫を新築する場合は建築前、賃貸物件の場合は賃貸借契約締結前が最善のタイミングだと私どもでは考えています。

賃貸物件で倉庫業登録申請を予定していたが、賃貸借契約締結後に私どもに相談したところ、借りられた物件は構造上、営業用倉庫の基準を満たしておらず倉庫業登録申請を見送られたという事案も過去にはありました。

重要なことなので繰り返しますが、倉庫業登録申請手続きでは、建物が倉庫業法に定められている施設設備基準がどの程度、適合しているかが重要になってきます。

建物が施設設備基準に適合していることはもちろんですが、それを証明する図面などの書類をどこまで準備可能かによって、手続きの難易度が全く異なってくるのです。

そのため、行政書士には早めに相談して、運輸局との事前相談・調整の場面から行政書士が関与するのが、倉庫業登録取得のための近道です。

倉庫業登録の手続きでお困り、ご不安をお持ちの事業者様は、ぜひお早めに行政書士法人シグマにお問い合わせください。

お客様の声

過去にお手伝いをしたお客様からいただいたアンケートの一部をご紹介します。

シグマの申請実績

行政書士法人シグマの倉庫業登録分野での実績の一部をご紹介いたします。

|

管轄 |

申請内容 |

お客様の業種 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

自動車部品輸送会社 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

総合物流会社 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

ECサイト運営会社 |

|

東北運輸局管内 |

新規登録 |

建設会社 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

運送会社 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

運送会社 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

運送会社 |

|

関東運輸局管内 |

新規登録 |

総合物流会社 |

|

関東運輸局管内 |

変更登録(倉庫新設) |

運送会社 |

|

関東運輸局管内 |

変更登録(減坪) |

総合物流会社 |

|

関東運輸局管内 |

継続使用に係る軽微変更届出 |

総合物流会社 |

|

九州運輸局管内 |

変更登録(倉庫新設) |

ECサイト運営会社 |

|

中部運輸局管内 |

変更登録(倉庫新設) |

ECサイト運営会社 |

|

関東運輸局管内 |

基準適合確認 |

不動産会社 |

|

関東運輸局管内 |

基準適合確認 |

不動産会社 |

|

中部運輸局管内 |

基準適合確認 |

不動産会社 |

|

関東運輸局管内 |

物流総合効率化法に基づく計画認定 |

運送会社 |

倉庫業登録申請 無料簡易診断サービス

- これから倉庫業へ参入されたい

- 既に倉庫業を営まれている事業者様で、倉庫の新設を予定されている

こういった事業者様の中には、申請予定倉庫が倉庫業の建物基準を満たしているかどうか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

行政書士法人シグマでは、申請予定倉庫の建物が倉庫業法に基準に準拠しているかどうかの簡易診断サービスを提供中です。

無料簡易診断サービスは、Zoomを使ったオンラインにて提供しております。

簡易診断サービスをご利用いただく際は、下記の書類をご準備の上、お電話またはホームページの問合せフォームより、簡易診断のご予約をお願いいたします。

- 建築確認申請書

- 建築確認済証

- 完了確認済証

- 平面図